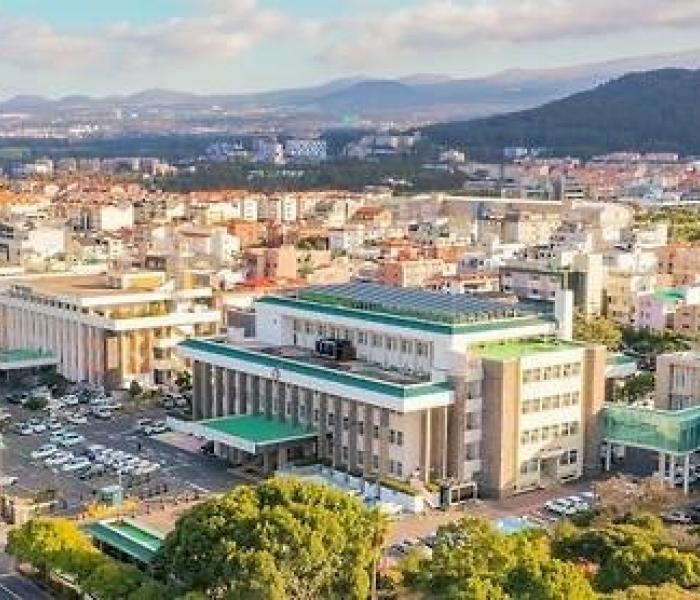

제주특별자치도가 자치분권 확대 과정에서 지하수 공수화(公水化) 원칙을 확고히 유지할 방침이다. 포괄적 권한이양 방식의 제주특별법 개정을 추진하면서도 지하수를 공공 자원으로 보호한다는 정책 기조를 분명히 한 것이다.

제주도는 특별자치의 한 단계 도약을 위해 포괄적 권한이양 방식을 도입하는 절차를 추진 중이며 이 과정에서 지하수 공수화 정책이 흔들리지 않도록 하겠다는 것이다.

우리나라는 지표수 중심의 수자원 정책으로 전체 지하수 이용 비중이 8% 수준이지만, 제주에서는 수자원의 95% 이상을 지하수로 이용하므로 국가 지하수 정책만으로는 제주 물관리에 한계가 있었다.

이에 제주도는 지금까지 7단계에 걸친 제주특별법 제도개선을 통해 ‘지하수법’보다 더욱 강화된 지하수 관리제도를 구축했다.

제주도는 지하수 공수화 원칙을 기반으로 제주특별법을 통해 지하수 관리를 강화해 왔다. 모든 지하수 개발․이용 허가제, 지하수자원특별관리구역 지정․운영, 취수량 및 개발․이용 허가 제한, 극한 가뭄 대비 기준수위 제도 등이다.

특히 기후위기로 인해 극한 가뭄과 국지성 호우가 빈발하는 환경 변화까지 고려하면, 지하수 공수화 원칙은 도민의 물 안전을 위해 반드시 유지돼야 한다는 판단이다.

한편 제주도가 추진 중인 포괄적 권한이양 방식은 국가필수사무를 제외한 나머지를 도 조례로 규정할 수 있으며, 이양사무에 대한 권리 제한이나 의무 부과에 관한 사항도 조례로 규정할 수 있다.

이 방식은 그동안 개별법 조항을 열거해 이양해야 했던 개별 권한이양 방식의 한계를 보완하기 위해 도입하는 것으로 포괄적으로 권한을 이양받음으로써 입법기간을 단축할 뿐만 아니라, 구조가 단순하고 개별법의 개정사항을 자동 반영할 수 있어 법령 개정 지연으로 인한 도민 혼선과 불편을 방지할 수 있다.

제주특별법에 근거해 조례로 규정하는 사항은 포괄적 권한이양 대상 법률보다 우선적 효력을 가질 수 있도록 입법화하는 제도이며 이번 포괄적 권한이양 사무로 ‘지하수법’을 포함하고 있다.

이에 따라 지방공기업을 제외하고는 먹는샘물 제조․판매 등을 위한 지하수 개발․이용을 제한하는 제주특별법 제380조의 제한 규정도 조례로 규정할 수 있다.

다만, 포괄적 권한이양 방식의 도입 초기에 안정적 정착을 위해 지하수 공수화 정책처럼 특별히 보호할 필요가 있는 필수 조문은 제주특별법에 존치하는 등 다양한 방안을 종합적으로 검토하고 있다.

제주도 관계자는 “포괄적 권한이양 제도에 대해 법제처나 학계 등 다양한 전문가들의 자문과 여러 단계의 충분한 검토를 거쳐 개정안을 마련해 관련 중앙부처 사전 협의 등을 진행하고 있다”면서 “향후 도민설명회 등을 통해 포괄적 권한이양 제도에 대한 안내도 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.